ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

- Высокотехнологичные микроэлементы в минералах: формы и

процессы концентрации.

Научный руководитель– зав. кафедрой «Геология», член-корреспондент РАН,

профессор, доктор геолого-минералогических наук Масленников В.В. - Геохимия металлоносных отложений колчеданоносных районов Урала

Научный руководитель–доцент кафедры «Геология», кандидат геолого-

минералогических наук, Аюпова Н.Р.

1. Высокотехнологичные микроэлементы в минералах: формы и процессы концентрации

Научный руководитель — заведующий кафедрой «Геология», доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН Масленников В.В.

Основные направления фундаментальных и прикладных научных исследований В.В. Масленникова соответствуют Приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий РФ (п.6 Рациональное природопользование), а также Плану фундаментальных научных исследований Российской академии наук (раздел VIII Науки о Земле, п. 72 Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, металлогенические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы.Условия и закономерности размещения полезных ископаемых). Работы подразумевают исследования вещества геосфер Земли, изучение и открытие редких и новых минералов. Также важнейшей научной задачей данного направления является установление закономерностей образования и размещения твердых полезных ископаемых на основе изучения строения и геодинамики Земли.

В рамках данного направления проводятся исследования по перспективной теме «Высокотехнологичные микроэлементы в минералах: формы и процессы концентрации». Обнаружение комплексных концентраторов высокотехнологичных элементов, необходимых для приборостроения, машиностроения и медицины (антидепрессанты, антиоксиданты и др.) вызывают острый интерес в развитых странах, и является необходимой основой для роста развивающихся стран. Природными концентраторами таких микроэлементов иногда являются минералы, которые используются как полезное ископаемое на главные элементы (например, Fe, Zn, Cu, Pb), но и могут быть поставщиками высокотехнологичных элементов (РЗЭ, In, Ga, Re, Ge, Sn, Nb, Ta, Se, Te, Bi, и др.).

Основные результаты:

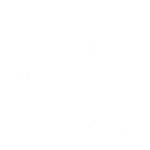

1.1. В продуктах полного окисления колчеданных руд – госсанитах, образующих ареалы вокруг рудных холмов, выявлены гематитизированные, хлоритизированные и карбонатизированные трубчатые микрофоссилии, которые по условиям локализации, морфологии и внутреннему строению отнесены к сибоглинидам, полихетам и известковым серпулидам. Изотопный состав углерода карбонатов трубчатых микрофоссилий (среднее для трех типов: -7,2; -6,8; -22,8 ‰, PDB) свидетельствует о биогенном происхождении карбонатов в госсанитах. Микроэлементный состав гематита микрофоссилий (Mn (1529 г/т), As (714 г/т), V (540 г/т), W (537 г/т), Mo (35 г/т), U (5 г/т) свидетельствует о сорбции окси-гидроксидами железа металлов и металлоидов, высвободившихся как при окислении сульфидов, так и при разложении гиалокластов и их дальнейшей фиксации в составе диагенетического гематита.

Расчет температур преобразования первичных осадков с использованием данных изотопного состава кислорода карбонатов (среднее для трех типов: +13,5; +14,2; + 13,0 ‰, SMOW) с учетом поправок на участие биогенных факторов показывает температуры от + 5 до +130 ° С., соответствующие условиям диагенетических преобразований.

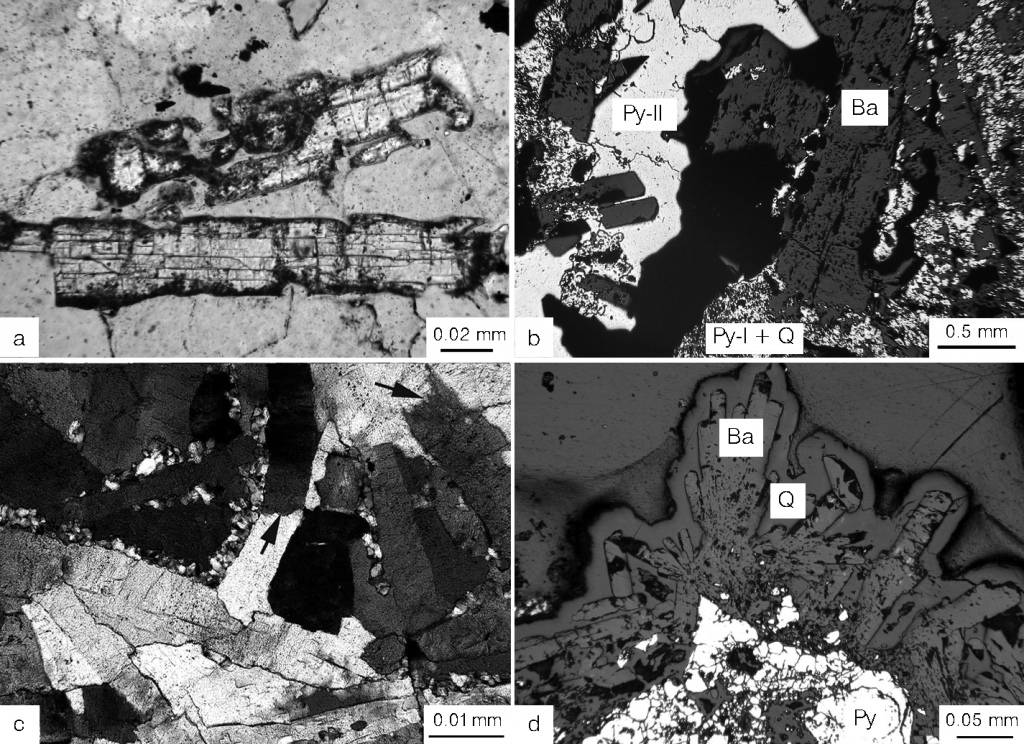

1.2. При исследовании древних золотых изделий из археологических памятников Центральной Евразии установлены признаки использования россыпного золота с участков развития платиноносных ультраосновных пород. Сделанные из такого золота предметы содержат микровключения рутения, осмия и имеют аномальные содержания платины, палладия. Геохимические особенности впервые зафиксированы методом лазерной абляции с индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS). Данные об использовании россыпного золота с платиноидными метками позволили проследить основные культурные связи древности на Урале и Алтае в эпоху бронзы и раннего железа. Результаты исследований представлены в монографии.

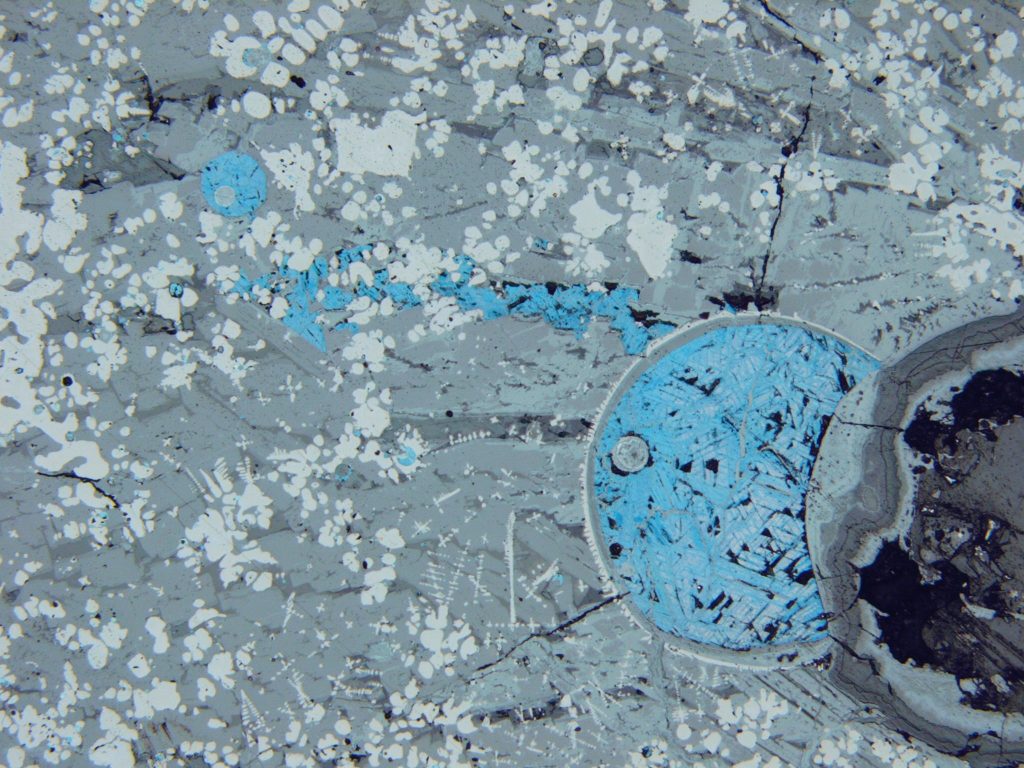

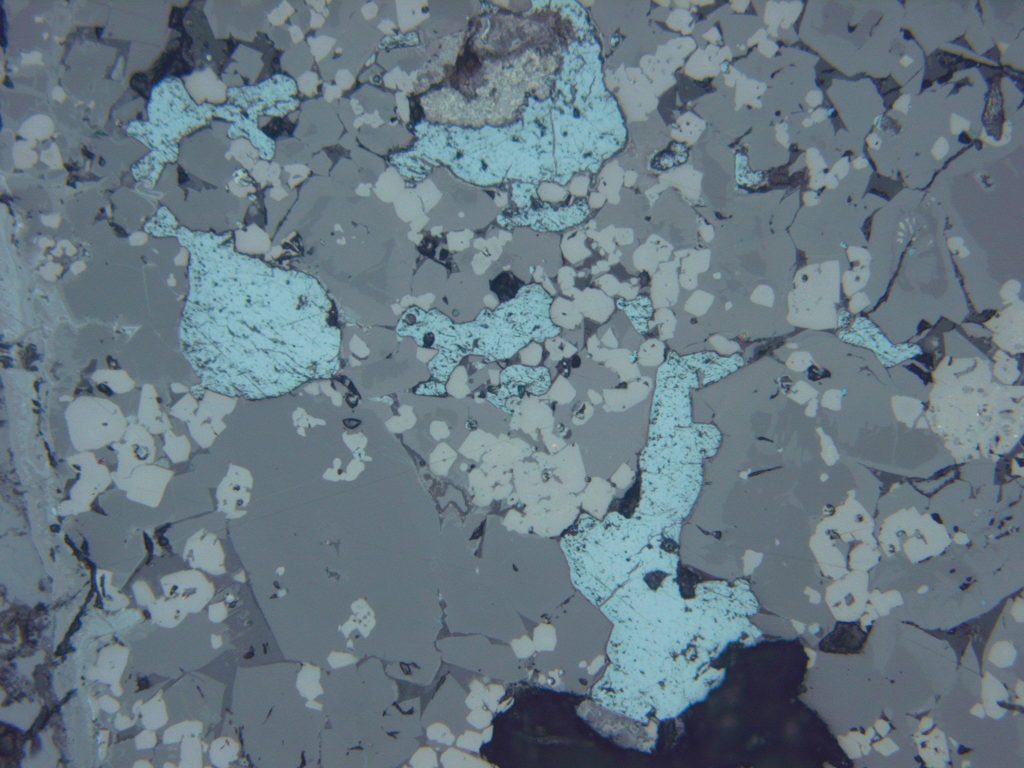

1.3. Выявлены индикаторные микровключения в древних шлаках, полученных из двух типов медного сырья. К первому типу относятся хромшпинелиды, поступившие из медных руд в гипербазитах, ко второму – халькозин и ковеллин из зон окисления сульфидных залежей. На основании геохимических свойств этих минералов (содержаний Zn, Ag, As и др.) определены места вероятной добычи сырья в бронзовом веке на Южном Урале.

|

|

| Снимки корольков и микровключений халькозина в шлаках поселения Каменный Амбар (Карталинский район, Южный Урал). Ширина левого снимка 6 мм. правого – 0.2 мм. | |

Участники:

доктора и кандидаты наук;

студенты и аспиранты ЮУрГУ.

Организации-партнеры:

Институт минералогии УрО РАН.

2. Геохимия металлоносных отложений колчеданоносных районов Урала

Научный руководитель — доцент кафедры «Геология», кандидат геолого-минералогических наук, Аюпова Н.Р.

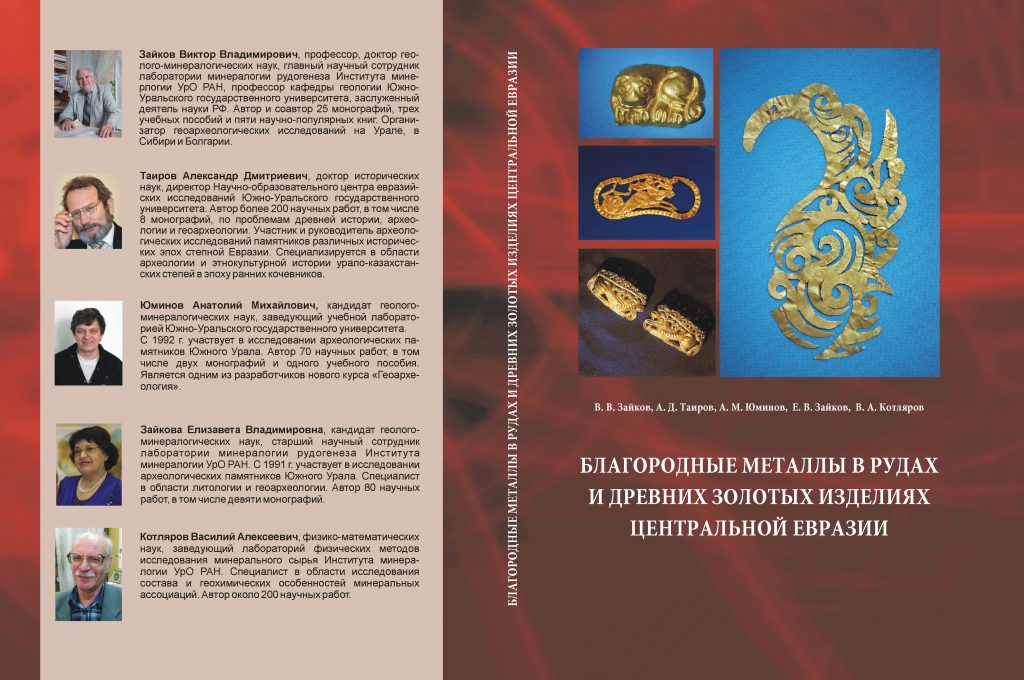

2.1. В результате сравнительного анализа барита Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал) и гидротермальных полей Семенов-1 и Семенов-3 (САХ) установлено сходство литогенеза палеозойских и кайнозойских баритсодержащих пиритовых руд. Для гидротермального барита характерны недеформированные таблитчатые кристаллы и их радиально-лучистые агрегаты, тогда как катагенетический барит представлен таблитчатыми кристаллами с признаками деформаций и стилолитовыми швами. Гидротермальный барит из колломорфных руд Сафьяновского месторождения и поля Семенов-1 образовался из низкосоленых (0.6–4.5 мас. % NaCl-экв.) и низко- до умеренно-температурных (≤240 °С) растворов. Повышенное содержание CH4 в гидротермальном барите Сафьяновского месторождения связано с разложением органики, широко распространенной в палеогидротермальном оазисе.

2.2. В колчеданных рудах Урала установлено концентрирование олова в виде аутигенных микровключений касситерита в магнетитсодержащих обломочных рудах (до 97 г/т, Шемурское и Ново-Шемурское месторождения) и госсанитах (до 218 г/т, Молодежное и Западно-Озерное месторождения) в результате высвобождения Sn при разложении сфалерита и оловосодержащих минералов гидротермальных руд в зоне субмаринного гипергенеза.

2.3. Определены минеральные формы и характер накопления висмута в рудах Александринского месторождения.

Участники:

доктора и кандидаты наук;

студенты и аспиранты ЮУрГУ.

Организации-партнеры:

Институт минералогии УрО РАН.

Использование результатов научных исследований в образовательной деятельности

1) Геологическим факультетом совместно с Институтом минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН и Российским минералогическим обществом (Ильменское отделение) в течение 25 лет проводится Молодежная международная школа «Металлогения древних и современных океанов»https://meetings.chelscience.ru/metallogeny/m2022/.

2) С 2014 года совместно с Институтом минералогии ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН Геологический факультет проводит ежегодную Всероссийскую молодежную научную школу «Геоархеология и археологическая минералогия», которая с 2019 года переросла во Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Геоархеология и археологическая минералогия»https://meetings.chelscience.ru/geoarcheology/.С 2019 г начаты публикации расширенных материалов конференции (Proceedings) в издательстве Springer под названием«Geoarchaeology andArchaeologicalMineralogy. Proceedings ofGeoarchaeological Conference, Miass, Russia»врамкахсерии «Springer Proceedings in Earth and Environmental Scienceshttps://www.springer.com/series/16067.С 2021 года издание включено в международную базу данных Scopus.

3) Результаты научных исследований используются при чтении курсов «Геология месторождений полезных ископаемых», «Промышленно-генетические типы месторождений полезных ископаемых», «Минераграфия», «Литология» и др. и при изучении дисциплин «Петрография», «Минералогия», а также включены в курс учебных и производственных практик студентов.

ПРИКЛАДНЫЕ НИР

- В 2014–2022 гг. по договорам с ООО «Геоновация» сотрудниками Геологического факультета проводится оценка перспективности Александринского рудного поля (Южный Урал) на золото. Общий объем финансирования – 1,5 млн руб.

- В 2020 г. сотрудниками Геологического факультета были проведены работы по минералогическому анализу шлиховых проб из поисковых скважин участков Стлань (район г. Златоуст) и Поджабно-Рождественский (район г. Самара), а также минералого-петрографическому анализу печного шлака литейно-прокатного комплекса (г. Челябинск). Полученные данные количественного минерального анализа показали соответствие проб шлакового песка и щебня ГОСТу 8736-2014 и ГОСТу 8267-93 ТУ (с изменениями N 1-4) соответственно по содержанию вредных компонентов-примесей.

- В 2020–2022 гг. по договорам с ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН сотрудниками Геологического факультета проводятся работы по «Аналитическое сопровождение работ по мониторингу объектов окружающей среды при горнопромышленном техногенезе». Объем финансирования – 350 тыс. руб/год.

- В 2021 г. по договору с ЮУ ФНЦ МиГ УрО РАН сотрудниками Геологического факультета проводились работы по минералого-петрографическому исследованию металлургических шлаков бронзового и раннего железного века с интерпретацией результатов. Объем финансирования – 150 тыс. руб.